花の準備中

現在春の花が咲きほこっている校内。

次の苗の準備も進んでいます。

写真は先週の苗の様子

現在春の花が咲きほこっている校内。

次の苗の準備も進んでいます。

写真は先週の苗の様子

<予定>

・学級PTA 14:05ー

・PTA総会 15:00ー

・専門部会 15:55ー

・部活動全体会 16:20-

・部活動保護者会 16:35ー

※部活動なし スクールバス13:40

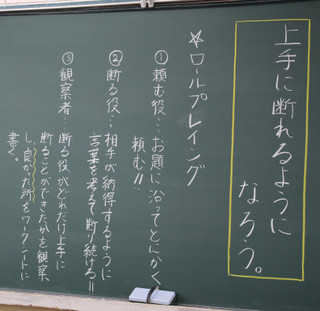

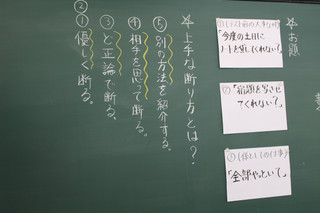

2年生の「いじめ問題を考える週間」にちなんだ道徳の授業は,生徒自身が体験を通して「気付き・考え・行動する」といった参加型学習でした。本日の題材は,鹿児島県教育委員会が発行している「人権教育指導資料『仲間づくり』~参加型コンテンツ集~」から「上手に断れるようになろう」です。

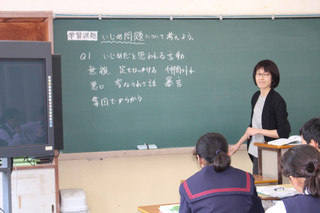

今週は『いじめ問題を考える週間』です。

1年生でも,道徳の時間に「いじめ問題を考える」授業を行いました。

まず,「いじめだと思われる言動」にはどのようなものがあるのかを発表してもらいました。

毎年,3年生がいろんな野菜を育てている技術農園。今年も準備が始まりました。

まずは雑草を抜いて,土を耕しました。「○○くん,上手~!」という同級生からの声が聞こえてきました。そして,肥料をまいてきれいな農園が完成です。

今年は「キュウリ・トマト・スイカ・とうもろこし・枝豆」を育てる予定です。

26日。3年道徳で。

「ネットいじめは人権侵害」のテーマで授業を行いました。

生徒はよく思考し、発表・意見交流も積極的にしていました。

授業では「ネット社会の歩き方」のアニメーション映像や南日本新聞「若い目」掲載の関連記事も活用。(右リンク集に映像・指導案・ワークシートデータ有)

<指導意図>

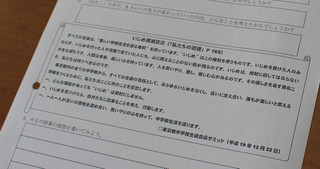

子ども達のコミュニケーションツールとして日常的にスマートフォン・携帯電話・タブレット等が利用されている。手軽に利用できる機器は、子ども達の間の連絡を容易にすると同時に、悪い情報の伝達にも利用できる。いじめはやってはいけないことであるが、ネット上でやることはよりいけないことであることを指導。

この指導の中で、ネット上に流した情報はコピーが容易であり、自分がその情報の伝達をコントロールできなくなったり、流したデータを完全に回収することができなくなったりすることを指導し、軽い気持ちでやったということでは済まない行為であることを理解させる。

<指導目標>

①他人の悪口等をネット上に流す行為の影響の大きさを理解させる。

(インターネットは非常にたくさんの人に情報を伝えることができるという特性の理解)

②自分が発信した情報が他人に二次利用される可能性があることに気づき、それらを回収することは不可能であることを理解させる。

(デジタルデータは無限にコピーが可能であるという特性の理解)

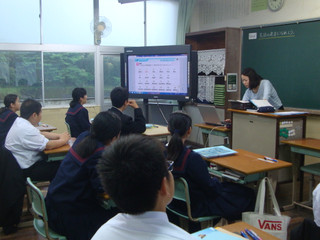

導入では短いアニメーション映像を効果的に活用

多くの職員も参観。指導のスキルアップを目指す

指導のポイントでは、班で個人の考えを出し合った後、班の意見を集約・ミニホワイトボードに記入

班の意見を代表が発表

授業の終末ではの関連新聞記事も活用

(H30.4南日本新聞「若い目」掲載の中学生作文「ネット加害者にならないように」)

教師の読む記事を興味深く聞く生徒達

「いじめをなくすには,いろいろ大切なことがあるが,1番「思いやり」が大切だ」という教師説話で授業が終了

<生徒感想より>

・加害者にならないために気をつけることは,他人(相手の)気持ちを考えることだと思った。

・何も考えずに写真などを投稿しないようにしたい。自分が知らないうちに加害者や被害者になってしまうこともあるので気をつけたい。

・ネット上に人の嫌がる情報をのせてはダメだなと思った。相手のことを考えて行動できたらと思います。

・ネットの使い方を間違えたら大変なことになると改めて感じた。

<職員感想より>

・道徳での「情報モラル」の扱いを難しく考えていたが,身近なこと(起こりうること)を題材に扱えば考えやすいと思った。

・情報モラルは近年,生徒にとって身近な問題であり,授業でもよく思考していたと思う。逆に,生徒にとって何となく,どうしたらよいかはわかっている部分も多いので,その部分をどう掘り下げていくかは難しいと感じた。

・内容が技術の要素が強いように感じた。中心発問をいじめや思いやりに関するものにして,話し合わせた方が良かったのではと思った。

・授業で活用したアニメーションは効果的であった。事例も豊富にあるので道徳だけでなく,いろいろな場面(全校朝会・PTA・職員研修等)で活用できると思った。

今週末から5月6日まで家庭で過ごす時間が増えます。

生徒には標記タイトルのしおりを配布し,留意点等について指導します。

休日を「健康」(校訓の1つ)に「有意義」に過ごしてほしいと思います。

↓生徒用しおりPDFデータ(情報モラル関係は赤文字で表示)

30renkyuusiori.pdfをダウンロード

26日午後。上記訓練を東分遣所の協力もいただき実施しました。

※川床中学校は昨年度,土砂災害に関する避難確保計画を立て,土砂災害を想定した初めての訓練となります。今回の避難では,1次避難場所を本校体育館に,最終避難場所を川床小として実施しました。(下写真2枚:1次避難から2次避難まで12分で完了)

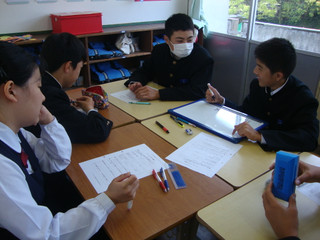

朝読書の時間にはプレ学習として町が作成し全生徒に配布された「防災ノート」を活用して基礎知識といざというときの対応の仕方等を各クラスで学びました。(写真上2枚)

防災ノートは御家庭で活用できる部分(地域で起こりうる災害・家族防災会議等)もありますので保護者の皆様も是非御一読下さい。

体育館から川床小へ避難

東分遣所の方の講話(町防災ノートも活用)

熊本地震・東日本大震災・ハリケーンなどの具体例を交えながらわかりやすくとても役立つ講話でした。

<講話より抜粋>

・災害対策は準備・訓練が大切

・自分の命を守る行動が第一

・防災ノートも家庭で活用をして

24日午後。警察署・交通安全協会の方をお招きし,交通安全教室を実施。

主に自転車事故防止について学びました。(雨のため体育館で実施)

<内容>

・講話

・DVD視聴「なぜ自転車事故は起こるのか」

・自転車点検の方法(写真) 等

<講話やDVDの内容から抜粋>

・島内でも一時停止なしでの自転車事故有り

・交差点が危ない

・ヘルメット着用が大切(死亡事故もある)

・保険加入も大切(自転車事故で9000万円の賠償も・・・)

・ルールを守って乗る

・自転車を凶器に変えるのはあなたの心

・自転車にも思いやりを持って乗って

・点検は「ブタハシャベル」の合い言葉で(ブレーキ・タイヤ・ハンドル・車体・ベル)

英語ではデジタル教科書も用いて授業

綴りを確認しながら発音チェック

2年数学はT・T(二人で指導)で

最近のコメント